Kunst muss groß sein – Kulturjournalismus auch.

In Berlin, unweit der Redaktionsgebäude des Springer-Konzerns und der taz, gibt es eine Kreuzung, die zu überqueren eine riskante Angelegenheit ist. Von vier Seiten nähert sich der Verkehr, nicht nur auf der viel befahrenen Friedrichstraße, sondern auch auf der Kochstraße, die vom szenigen Kreuzberg in die Einkaufsparadiese des Kudamms führt. Geregelt ist die Straßenführung durch ein vermeintlich raffiniertes Ampelsystem. Während die Autos normale Rot-Grün-Wechsel haben, springen für Fußgängerinnen und Fußgänger alle Ampeln gleichzeitig auf Grün. Die Folgen sind unschwer zu erraten: Als hätte ein Footballschiedsrichter den Anpfiff gegeben, jagen alle im Großstadtsprint los – und zwar nicht nur von einer Straßenseite auf die andere, sondern in diesem Fall auch diagonal.

Die deutsche Straßenverkehrsordnung nennt dieses Ampelsystem sinnigerweise Diagonalquere oder noch schlichter „Alle-gehen-Kreuzung“. Und wer Großstädte kennt, weiß was nun passiert: Textmassages textende Teenager rempeln begeistert die Architektur bestaunende Touristen an, Väter rammen Müttern den Kinderwagen in die Hacken, Regenschirme verhaken sich in den Speichen schnell noch über die Kreuzung flitzender Radfahrerinnen, Autofahrer, die es nicht mehr von der Kreuzung geschafft haben – „Ich hab‘ kein Rot gesehen!“ –, malträtieren ihre Hupen. Alles schimpft und schreit.

Für Menschen, die sich im Bereich des professionellen Journalismus mit Kunst und Kultur beschäftigen, stellt diese Kreuzung Friedrichstraße Ecke Kochstraße eine Urszene ihres Tätigkeitfeldes dar. Als Gründerin eines neuen Studiengangs für Kulturjournalismus werde ich häufig gefragt, was unseren Beruf so spannend macht. Anstatt die vielen Erlebnisse und Begegnungen aufzuzählen, die einen als Kulturjournalist*in permanent in Atem halten, die neueste halsbrecherische Produktion der feministischen Extrem-Performerin Florentina Holzinger etwa, das Interview mit einer auf dünnhäutig programmierten und daher permanent pöbelnden künstlichen Intelligenz, die Wiedereröffnung des Hauses der Kulturen der Welt unter Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, verweise ich gerne auf diese Szene, eine Straßenszene, deren kühne Dynamik, indes an einer anderen Berliner Kreuzung aufgeschnappt, der Schriftsteller Rainald Goetz in seiner jüngsten Rede im Berliner Wissenschaftskolleg als „Inbild der offenen sozialen Situation“ bezeichnete. Menschen sind irgendwohin unterwegs und treffen dabei auf andere Menschen, mit denen sie klarkommen müssen – oder eben auch nicht.

Bertolt Brecht entwickelte, etliche Jahrzehnte und Diskursschleifen früher, auf Basis der Straßenszene seine Theatertheorie. Eine Person beobachtet an einer Straßenecke einen Unfall und berichtet später Hinzugestoßenen davon. Da der*die Berichterstatter*in, so Brecht, gar nicht imstande ist, „eine so schnelle Bewegung auszuführen, wie der Verunglückte, den er nachahmt“, bleibt die Wiedergabe des Geschehens dabei zwangsweise unvollständig. Übertragen auf die Kunst bedeutet es, dass sie sich zwar auf die Realität bezieht, diese aber nicht kopiert, sondern durch künstlerische Verfahren, wie es auch das epische Theater Brechts darstellt, ästhetisiert. Sie gibt nicht vor, das Ereignis selbst zu sein, sondern überführt es auf eine andere Ebene, in eine andere Rahmung, ein anderes Setting, eine andere Sprache. Weniger akademisch ausgedrückt: Wir befinden uns, auch wenn die Rahmung so weit verschoben wird, dass die Kunst haarscharf mit der Realität kollidiert, wie in Filmen von Ulrich Seidl oder den szenischen Gerichtsprozessen von Milo Rau, bei denen die Protagonist*innen mitunter reale politische Gegner*innen sind, im Bereich des Spiels.

Dieser Vorgang ist es, der den Kulturjournalismus so aufregend macht. Sind für den Unfall an der Straßenecke die Kolleg*innen aus dem Lokalen die Expert*innen, sind wir es für den Bereich der Kunst. „Theater ist nicht Politik“, erklärte auch der kürzlich verstorbene Theatertheoretiker Hans-Thies Lehmann in seinem Buch „Das politische Schreiben“. Es unterhalte jedoch eine – notwendige und essenzielle – Beziehung zum Politischen, was indes wiederum nicht heiße, dass das Theater eine Doublette politischer Diskursivität darstelle. Vielmehr liege das Politische im Theater in der Unterbrechung des Politischen, um so eine Leerstelle offen zu halten, ein Dazwischen, eine Zäsur, in der wieder neue Möglichkeiten aufscheinen können. Rainald Goetz nennt diesen jenseits aller „Regulationsbemühungen“ liegenden Bereich in seiner Verkehrsanalogie die „Weisheit des GRAUBEREICHS“. Im besten Fall, so wiederum Lehmann, erzeuge diese Lehrstelle ein Verlangen nach einer „realen“ Antwort.

Darin liegt die große Kraft der Kunst, das Entgrenzende, Dissidentische: In der Beschäftigung mit dem, was ist, vermittelt sie, wenn sie gelingt, eine Ahnung davon, was sein könnte, indem sie Räume des Denkens freisprengt, die sonst durch den Alltag, durch Traditionen, Regeln, Vorurteile, durch Selbstverständlichkeiten, Eindeutigkeiten und Privilegien vernagelt sind. Das klingt etwas trocken, äußert sich aber im Film, in der bildenden Kunst, der Musik, dem Theater, dem Tanz, der Literatur, in digitaler oder analoger Form, dadaistisch, avantgardistisch oder klassisch erzählt, düster und dunkel wie in Kirill Serebrennikows Filmen, brillant satirisch wie in den Texten von AL Kennedy oder Elfriede Jelinek, mit einer sinnlichen Intensität, derer man sich – auch hier wieder: wenn es gelingt – kaum entziehen kann, auch wenn das, was man sieht, hört oder erlebt, einem rätselhaft bleibt, verstört oder irritiert.

Wir, die wir journalistisch über Kunst und Kultur berichten, brauchen für unsere Tätigkeit daher vor allem eines: eine Beweglichkeit im Denken, betrieben mit Lust und Intelligenz, Neugier und Humor, um allen Manövern, die auf der Straßenkreuzung stattfinden, zu folgen. Es ist eine Tätigkeit, die in ihrem täglichen Verlauf mitunter an die wahnwitzigen Kurzgeschichten Cesar Airas erinnert. In „Der Literaturkongress“ lässt der argentinische Schriftsteller seinen Protagonisten in den Straßen von Macuto, einem vor Venezuelas Hauptstadt Caracas gelegenen Küstenort, ein uraltes Rätsel entdecken: den berühmten „Faden von Macuto“. Dabei handelt es sich in der Tat, wie der Autor beschreibt, um einen Faden, der sich in komplizierten Windungen von der Küste ins Meer, in diversen Schlingen und Schlaufen um Riffe und Kliffs herum bis zu einem Obelisken spannt. Über Jahrhunderte lang hatte niemand das Rätsel dieses Fadens lösen können, bis eines Tages Airas Protagonist die Konstruktion in Bewegung versetzt. Mit einem sagenhaften Knall landet, vom Faden aus dem Meer gerissen, eine Schatztruhe neben ihm – und schon biegt die Geschichte ab auf ungestüme Pfade.

Cesar Airas Erzählungen, die so rasant sprunghaft sind wie ein exzellent designtes Independent-Game, erweitern unsere Straßenszene um die Dynamik der Kunst. Kaum zieht man an einem Gedanken- oder Handlungsfaden, geschieht etwas Unerwartetes. Von hier aus ist es nicht mehr weit zum tentakulären Denken einer Donna Haraway, die Eindeutigkeit und Unverrückbarkeit eine Absage erteilen will. Wobei das „Drama“ der Straße stets bleibt: Je mehr Menschen unterwegs sind, desto unübersichtlicher wird das Gewimmel. Die Fragen des Politischen stellen sich somit umso mehr. Wer ist hier unterwegs? Und wer noch völlig unterrepräsentiert? Wer wird kontrolliert? Wer nicht? Wer drängt wen von der Straße? Und wer schaut im Geheimen von oben dabei zu? Warum fahren hier noch Autos? Und werden Cyborgs alsbald unsere Co-Passanten sein?

Wir als Kulturjournalist*innen befinden uns mitten auf der Straße. Mitten in diesem Gewusel, das wir Leben nennen, mit der Aufgabe, im Strom der Menschen, Sprachen, Daten und Symbolen einen kühlen Kopf zu bewahren. In Zeiten, in denen soziale und ästhetische Praxen in ständigem Austausch stehen, navigieren wir im Gespräch mit unseren Leser*innen und Zuhörer*innen durch die Debatten. Ist da was oder ist da nichts? Ist die Aufregung über ein Kunstwerk, ein Theaterstück, einen Film, einen Popsong begründet oder nicht? Ist das, was wir hier erleben, gelungen oder verrutscht – und vor allem, damit einhergehend: warum? In welchen gesellschaftlichen Kontext bettet es sich ein und ist dieser Kontext, gern Kanon genannt, nicht längst schon überholt?

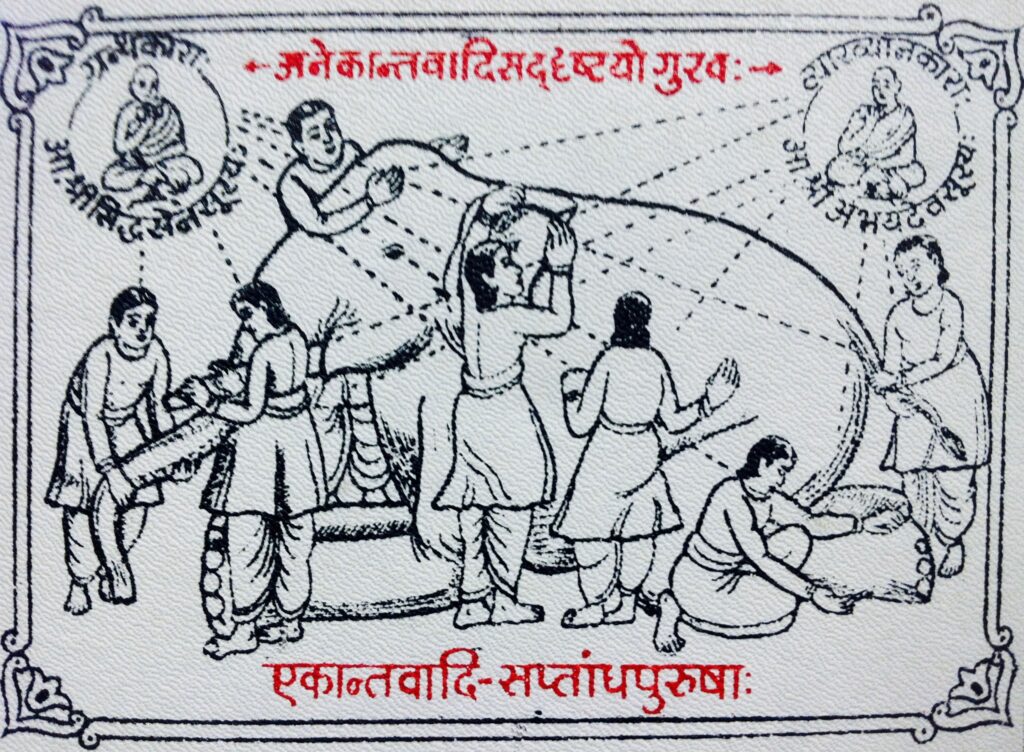

Kulturkritiker der alten Schule, Gendern ist an dieser Stelle überflüssig, nahmen für diese Tätigkeit gern feste Plätze ein. Von Theodor Fontane heißt es etwa, er habe im Königlichen Schauspielhaus in Berlin grundsätzlich auf Platz 23 gesessen, während von Alfred Kerr kolportiert wird, er sei ein Erste-Reihe-Sitzer gewesen, vor allem wohl deshalb, um dort so lange bis Vorstellungsbeginn zu stehen, bis auch die Letzten im Raum seine Anwesenheit registriert hatten. Die Frage des „Platzes“ ist nach drei Jahren Pandemie und der Rückkehr des Krieges nach Europa einmal mehr komplizierter geworden. Die indische Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan wies jüngst bei einer Veranstaltung der Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus im HAU – Hebbel am Ufer Berlin auf die Multiperspektivität des Wissens hin und zog zur Verdeutlichung ein Gleichnis aus der indischen Schule des Jainismus heran: Mehrer Menschen untersuchen im Dunkeln ein Tier, in diesem Fall einen Elefanten, ohne je einen solchen gesehen zu haben. Sie sollen beschreiben, was dieses Tier auszeichnet, wobei jede*r sich jedoch nur einem Teil des Tieres widmet. Die erste, die das Bein befühlt, sagt, dass ein Elefant wie eine Säule sei; für denjenigen am Rüssel stellt sich der Elefant wie ein Ast dar, für jene am Ohr wie ein Fächer – und so weiter.

Die Schwierigkeit einer derartigen Weltwahrnehmung besteht nun darin, so sieht es auch Nikita Dhawan, nicht in ein postmodernes „Alles ist relativ“ abzudriften, sondern unter Beachtung verschiedenster Perspektiven eine kritische Haltung zu entwickeln. Eine kritische Haltung, könnte man hinzufügen, die aus eben jenen Gründen beweglich sein muss, vor allem im Denken. Kultur und damit einhergehend der Kulturjournalismus sollten daher Gespräche, Austausche, Diskussionen aus möglichst vielen Perspektiven mit möglichst vielen Menschen auf möglichst vielen Wegen anzetteln. Hans-Thies Lehmann schreibt: „Das Politische kann nur als der Raum der Vielen (Menschen, Gruppen, ‚Vielheiten‘, Klassen, Kollektive, Sprachen, ‚Kulturen‘) gedacht werden, die sich, unidentisch miteinander, in bestimmten Motiven des Handelns und Denkens treffen.“ Das wird nicht ohne Reibung, ja, nicht ohne konstruktiven Streit vonstatten gehen. Aber gerade darin, in diesem Streitpotenzial zeigt sich, dass unsere offene Gesellschaft funktioniert.

Kunst muss groß sein, hatte Florentina Holzinger einem Journalisten gegenüber einmal gesagt, bevor sie unter Knattern und Dröhnen in der Berliner Volksbühne einen Helikopter vom Bühnenhimmel stürzen ließ, auf dem drei nackte, Haare schwingende Performerinnen ritten. Kunst muss groß sein – und Kulturjournalismus muss es auch. Er muss groß sein, weil er all das zu fassen versucht, was uns im Leben und in der Kunst bewegt, ohne die Distanz zu seinem Gegenstand zu verlieren.

Was es dafür braucht? Der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr sagte einmal, das Werkzeug seiner Arbeit seien Schleuder und Harfe. Hätte er gewusst, welche Formen die Künste einhundert Jahre später annehmen würden, hätte er seinen Nachkommen sicherlich andere Werkzeuge vererbt. Sicherheitshandschuhe zum Beispiel. Einen Spritzschutz. Spikes für die Eispisten in Sibirien. Wanderschuhe für Konzerte auf der Alm. Survivalpacks für achtstündige Frank-Castorf-Abende. Astronautennahrung für die Performances von Vegard Vinge. Ein Motorboot, um die Biennale in Venedig zu durchmessen. Gummistiefel für die Field Recordings mit Mathew Herbert. Für die Berlinale literweise Kaffee sowie Antibiotika und Aspirin für danach. Der berüchtigte Feuilletonist Helmut Schödel ordnete am Telefon bei seinem betreuenden Redakteur Jakob Augstein sogar einmal einen Zeppelin-Flug an. Warum und wieso, erschloss sich dem erstaunten Kollegen am anderen Ende des Telefons nicht. Es hatte irgendetwas mit einem Tennismilliardär zu tun. Aber genauere Infos waren Schödel nicht zu entlocken. Also vertraute Augstein seinen feuilletonistischen Instinkten. „Sind Sie dabei?“, fragte Schödel. – „Natürlich bin ich dabei“, rief Augstein. „Wer ist sonst noch dabei?“ – „Alle, natürlich!“

Jakob Augstein, Herausgeber des Freitag, schildert diese Passage in „Der Wind ist ein Wiener“, einem Reportagen-Band von Helmut Schödel. Wenn Schödel involviert ist, schreibt er, ist buchstäblich alles denkbar. Zeppelins, Fesselballons, Tennismilliardäre. Kulturjournalismus muss groß sein, weil die Kunst es ist. Also: Sind Sie dabei?